blog - コンピュータカテゴリのエントリ

アーティストによく使用されているプログラミング環境として、openFrameworksがあります。C++のライブラリー集なので、Processingより、高速に動作するのがうれしいです。また、プログラミング環境も、Windowsなら、Visual StudioかCode::Blocksで、MaOSなら、Xcodeを使用します。Windows使いには、Visual Studio C++が使えるので、すんなり移行できるのがうれしいです。

生命情報アート論では、例年、Visual Studio C#を使用していたが、今年度から、開発環境として、openFrameworks for Visual studioを使用します。フリーの開発環境なので、ダウンロードして自由に使用できます。

http://openframeworks.jp/

テキストして、Beyond Interaction PDF版を使用します。以下のサイトから、PDFとサンプルコードが入手できますので、各自で自主的に勉強してください。

http://yoppa.org/blog/4299.html

上記テキストの紙媒体の書籍ならば、以下のタイトルで出版されています。

Beyond Interaction ―メディアアートのためのopenFrameworksプログラミング入門

改訂版は以下のものです。

Beyond Interaction[改訂第2版] -クリエイティブ・コーディングのためのopenFrameworks実践ガイド

[改訂第2版]ということで、内容が新しくなっていますが、基本的なところは、大きな違いはありません。表紙の色は、黄色系から青色系になっています。

生命情報アート論では、例年、Visual Studio C#を使用していたが、今年度から、開発環境として、openFrameworks for Visual studioを使用します。フリーの開発環境なので、ダウンロードして自由に使用できます。

http://openframeworks.jp/

テキストして、Beyond Interaction PDF版を使用します。以下のサイトから、PDFとサンプルコードが入手できますので、各自で自主的に勉強してください。

http://yoppa.org/blog/4299.html

このテキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 2.1 日本 ライセンスの下に提供されています。

上記テキストの紙媒体の書籍ならば、以下のタイトルで出版されています。

Beyond Interaction ―メディアアートのためのopenFrameworksプログラミング入門

改訂版は以下のものです。

Beyond Interaction[改訂第2版] -クリエイティブ・コーディングのためのopenFrameworks実践ガイド

[改訂第2版]ということで、内容が新しくなっていますが、基本的なところは、大きな違いはありません。表紙の色は、黄色系から青色系になっています。

ApacheのWebサーバーで、特定のユーザのpublic_htmlにアクセス制限をかけるには、Basic認証が便利で、たとえば、

また、上記のアクセス制限を特定のユーザだけ解除したい場合は、.htaccessをそのユーザの該当ディレクトリーに置き、以下のように記述すればよい。

特定のファイルだけ解除するには、

<Directory "/home/hoge*/public_html/">

AuthUserFile /etc/httpd/conf/.htpasswd4st

AuthGroupFile /dev/null

AuthName "Basic Auth"

AuthType Basic

Require valid-user

</Directory>

また、上記のアクセス制限を特定のユーザだけ解除したい場合は、.htaccessをそのユーザの該当ディレクトリーに置き、以下のように記述すればよい。

Satisfy any

order allow,deny

allow from all

特定のファイルだけ解除するには、

<Files "kaijo.html">

Satisfy any

order allow,deny

allow from all

</Files>

Google Map APIを使った地図サービス。

地図を好みの色に塗り分けられる。

2年前にゼミの課題で作ったのだが、何気に面白いので、リンクを張っておく。

http://www.kuhalabo.net/mapcolor/demo.html

地図を好みの色に塗り分けられる。

2年前にゼミの課題で作ったのだが、何気に面白いので、リンクを張っておく。

http://www.kuhalabo.net/mapcolor/demo.html

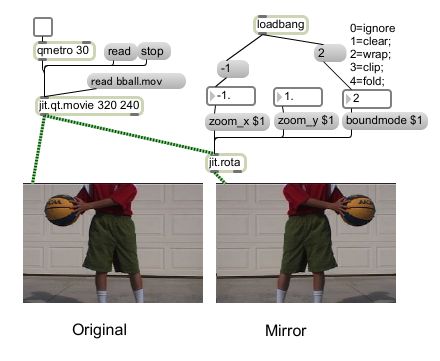

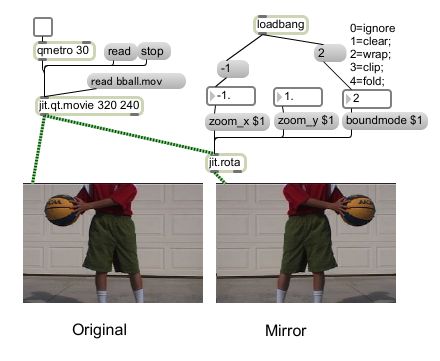

Max/MSP/Jitterでカメラ画像を扱う際、モニター上では、自分の動きが左右反対に見えてしまい、何かと不便に感じる。自分の動きは鏡で見るように映ってほしいところだ。

プロジェクター出力だと、ミラー反転、すなわち鏡像に変換してくれる機能がついているのだが、PCのモニターでは、これができない。

そういう場合は、jit.rotaを使ってミラー反転画像を作ればよい。

具体的には、zoom_xに-1を指定し、boudmodeに2を指定すればよい。

ちなみにzoom_yに-1を指定すると上下が反転する。

もともとzoom_xやzoom_yは、指定した軸上に拡大縮小する機能なのだが、マイナスの値を指定すると、軸の向きにミラー反転して拡大縮小される。

プロジェクター出力だと、ミラー反転、すなわち鏡像に変換してくれる機能がついているのだが、PCのモニターでは、これができない。

そういう場合は、jit.rotaを使ってミラー反転画像を作ればよい。

具体的には、zoom_xに-1を指定し、boudmodeに2を指定すればよい。

ちなみにzoom_yに-1を指定すると上下が反転する。

もともとzoom_xやzoom_yは、指定した軸上に拡大縮小する機能なのだが、マイナスの値を指定すると、軸の向きにミラー反転して拡大縮小される。

Flash / ActionScriptでiPadやiPhoneのタップ(タッチ)でフレームを移動

- 執筆 :

- kuha 2014-01-02 22:48

iPadやiPhoneで絵本を作るときなどに頻出すると思われるタップ(タッチ)によるフレーム移動。

「次へ」ボタンをタップすると、次のページ(フレーム)へ、

「前へ」ボタンをタップすると、前のページ(フレーム)へ、

移動するActionScriptは以下のものでいける。

btnNが「次へ」ボタンで、btnPが「前へ」ボタン。

あとは、イベントリスナーでフレーム移動するだけのシンプルな動き。

マルチタッチを使わないのなら、Multitouchの部分はたぶん省略できると思う。

ちなみに、タッチパネルを指で軽くポンとたたくことは、「タップ」といい。マウスのクリックに相当する。「タップ」は、タッチイベントにあるTOUCH_TAPを使う。

「次へ」ボタンをタップすると、次のページ(フレーム)へ、

「前へ」ボタンをタップすると、前のページ(フレーム)へ、

移動するActionScriptは以下のものでいける。

btnNが「次へ」ボタンで、btnPが「前へ」ボタン。

あとは、イベントリスナーでフレーム移動するだけのシンプルな動き。

import flash.events.TouchEvent;

import flash.ui.Multitouch;

import flash.ui.MultitouchInputMode;

Multitouch.inputMode=MultitouchInputMode.TOUCH_POINT

btnN.addEventListener(TouchEvent.TOUCH_TAP, goNext)

btnP.addEventListener(TouchEvent.TOUCH_TAP, goPrev)

function goNext(ev:TouchEvent){

if( currentFrame < totalFrames ){

this.nextFrame();

}

}

function goPrev(ev:TouchEvent){

if( currentFrame > 1 ){

this.prevFrame();

}

}

マルチタッチを使わないのなら、Multitouchの部分はたぶん省略できると思う。

ちなみに、タッチパネルを指で軽くポンとたたくことは、「タップ」といい。マウスのクリックに相当する。「タップ」は、タッチイベントにあるTOUCH_TAPを使う。

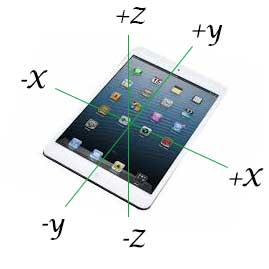

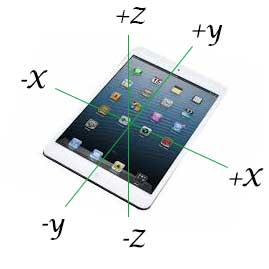

Adobe FlashでiPhone/iPadアプリを作るときに、使いたいセンサーの1つが3軸加速度センサー。デバイスを傾けて、画面内のアイテムを動かすなど、様々な応用ができる。基本的なプログラミングの仕方は、意外と簡単。

まずは、Accelerometer関係のライブラリーをインポートする。

そして e.accelerationXやe.accelerationYなどから加速度の値を読み取り、ムービークリップの座標に反映させればよい。

以下のActionScriptは、デバイスを傾けて、ballというムービークリップを動かす。

デバイスの向きを変えると加速度の方向が変わるので、座標軸とその向きを考えて、正負の符号を決める必要がある。xyz軸の向きは図の通り。

また、デバイスの傾きでどの程度ムービークリップを動かすかは、ナマの加速度にかける数値で調整する。

また、境界領域を設定して、壁に当たると跳ね返る(速度の向きが反転する)処理も含まれている。

まずは、Accelerometer関係のライブラリーをインポートする。

そして e.accelerationXやe.accelerationYなどから加速度の値を読み取り、ムービークリップの座標に反映させればよい。

以下のActionScriptは、デバイスを傾けて、ballというムービークリップを動かす。

デバイスの向きを変えると加速度の方向が変わるので、座標軸とその向きを考えて、正負の符号を決める必要がある。xyz軸の向きは図の通り。

また、デバイスの傾きでどの程度ムービークリップを動かすかは、ナマの加速度にかける数値で調整する。

また、境界領域を設定して、壁に当たると跳ね返る(速度の向きが反転する)処理も含まれている。

import flash.sensors.Accelerometer;

import flash.events.AccelerometerEvent;

var acc:Accelerometer = new Accelerometer();

acc.addEventListener(AccelerometerEvent.UPDATE,update);

var tx:int = 0; // x accel

var ty:int = 0; // y accel

var vx:int = 0; // x velocity

var vy:int = 0; // y velocity

function update(e:AccelerometerEvent):void

{

tx = e.accelerationX * 5.5;

ty = e.accelerationY * 5.5;

vx = vx + ( -tx );

vy = vy + ( -ty );

}

this.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, loop);

function loop(e:Event):void

{

if( ball.x < 200 ) {

vx = Math.abs( vx );

}

if( ball.x > 1800 - ball.width) {

vx = ( -1 ) * Math.abs( vx );

}

if ( ball.y < 100 ){

vy = Math.abs( vy );

}

if ( ball.y > 1186 - ball.height ){

vy = ( -1 ) * Math.abs( vy );

}

ball.x += vx;

ball.y += vy;

}

Adobe FlashでiPhone/iPadアプリをパブリッシュできるのだが、iPhoneアプリではマウスイベントの代わりに、タッチイベントを使う。

具体的には、TouchEventのライブラリーをインポートする。

マルチタッチをするなら、MultiTouchのライブラリーもインポートする。

以下のActionScriptはhogeMCというムービークリップをタッチすると、タッチした座標にMCが動き、指を動かすとMCのフレーム2に切り替わり、タッチを終えると、元に戻るという動きをするスクリプト。

マウスダウン、マウスムーブ、マウスアップが、それぞれTOUCH_BEGIN, TOUCH_MOVE, TOUCH_ENDに相当すると考えられる。

また、マルチタッチをするなら、TOUCH_POINTを使う。

タッチする指の順番が、e.touchPointIDに入っているので、この数値を使って処理を場合分けすればよい。

具体的には、TouchEventのライブラリーをインポートする。

マルチタッチをするなら、MultiTouchのライブラリーもインポートする。

以下のActionScriptはhogeMCというムービークリップをタッチすると、タッチした座標にMCが動き、指を動かすとMCのフレーム2に切り替わり、タッチを終えると、元に戻るという動きをするスクリプト。

マウスダウン、マウスムーブ、マウスアップが、それぞれTOUCH_BEGIN, TOUCH_MOVE, TOUCH_ENDに相当すると考えられる。

また、マルチタッチをするなら、TOUCH_POINTを使う。

タッチする指の順番が、e.touchPointIDに入っているので、この数値を使って処理を場合分けすればよい。

import flash.events.TouchEvent;

import flash.ui.Multitouch;

import flash.ui.MultitouchInputMode;

hogeMC.cacheAsBitmap = true;

Multitouch.inputMode = MultitouchInputMode.TOUCH_POINT;

this.stage.addEventListener (TouchEvent.TOUCH_BEGIN, onTouchBegin);

var touchID:int = 0;

function onTouchBegin (e:TouchEvent):void {

hogeMC.x = e.stageX;

hogeMC.y = e.stageY;

touchID = e.touchPointID;

}

this.stage.addEventListener (TouchEvent.TOUCH_MOVE, onTouchMove);

function onTouchMove (e:TouchEvent):void {

zombie.x = e.stageX;

zombie.y = e.stageY;

hogeMC.gotoAndStop( 2 );

if (touchID == e.touchPointID) {

// 1st finger touch

} else if (touchID == (e.touchPointID - 1)) {

// 2nd finger touch

} else if (touchID == (e.touchPointID - 2)) {

// 3rd finger touch

}

}

this.stage.addEventListener (TouchEvent.TOUCH_END, onTouchFinish);

function onTouchFinish (e:TouchEvent):void {

hogeMC.x = e.stageX;

hogeMC.y = e.stageY;

hogeMC.gotoAndStop( 1 );

}

MediaWikiはウィキペディアで採用されているwikiシステムで、インタラクティブメディア学科では、前身のメディアアート表現学科のときから授業wikiで使っている。

http://wiki.media.t-kougei.ac.jp/

さて、メインページの左上に表示されるロゴ用の画像だが、これは、管理者メニューのような形でWebで設定できるのかと思ったら、意外とプリミティブな仕方で設定しなければならないようだ。

MediaWikiをインストールしたホームディレクトリーにある、

LocalSettings.phpの$wgLogoで設定する。

たとえば、

したがって、手元でロゴ画像のpngを作成して、サーバ側にFTPなどで転送して設定する。

ということで、学科のwikiのメインページのロゴ画像をIMのロゴ画像に変えてみた。

http://wiki.media.t-kougei.ac.jp/

さて、メインページの左上に表示されるロゴ用の画像だが、これは、管理者メニューのような形でWebで設定できるのかと思ったら、意外とプリミティブな仕方で設定しなければならないようだ。

MediaWikiをインストールしたホームディレクトリーにある、

LocalSettings.phpの$wgLogoで設定する。

たとえば、

$wgLogo = "/images/mwlogo.png";

したがって、手元でロゴ画像のpngを作成して、サーバ側にFTPなどで転送して設定する。

ということで、学科のwikiのメインページのロゴ画像をIMのロゴ画像に変えてみた。

WordPressには、自動更新の機能があって、とても便利だが、パーミッションの設定を変更しないと、うまく更新できない。

たとえば、

また、プラグインンを自動更新するときも

解決策は、WordPressをインストールしたディレクトリーのオーナーとグループをapacheに変更すること。

たとえば、ワードプレスを wordpressディレクトリーにインストールしている場合

自動更新が終わったら、オーナーを元のUsernameに、グループを元のGroupnameに戻す。

たとえば、

更新を展開しています…

ディレクトリを作成できませんでした。

更新を展開しています…

ファイルをコピーできませんでした。

インストール失敗

また、プラグインンを自動更新するときも

古いプラグインを削除できませんでした。解決策は、WordPressをインストールしたディレクトリーのオーナーとグループをapacheに変更すること。

たとえば、ワードプレスを wordpressディレクトリーにインストールしている場合

[root@XX]# chown -R apache:apache wordpress/

自動更新が終わったら、オーナーを元のUsernameに、グループを元のGroupnameに戻す。

[root@XX ]# chown -R Username:Groupname wordpress/

Google syncが廃止になってから、Google CalendarとiPhone/iPadのカレンダーの同期の方法が変更になりましたが、とても簡単になりました。2通りの方法があります。

1. Gmailアカウントを使う方法

1) iPhone/iPadの「設定」の「メール/連絡先/カレンダー」に、Gmailのアカウントを登録する。

2) 「カレンダー」の項目の同期をONにする。

2. CalDAVアカウントを使う方法

1) iPhone/iPadの「設定」の「メール/連絡先/カレンダー」の「アカウントのの追加」から「その他」を選ぶ。

2) カレンダーの欄の「CalDAVアカウントを追加」する。

3) 以下の項目を入力する。

サーバ www.google.com

ユーザ名 Gmailアカウント名

パスワード 上記のパスワード

4) CalDAVのカレンダーをONにする。

いずれの方法でも、Gmailアカウントで使用しているすべてのGoogleカレンダーが同期されます。

1. Gmailアカウントを使う方法

1) iPhone/iPadの「設定」の「メール/連絡先/カレンダー」に、Gmailのアカウントを登録する。

2) 「カレンダー」の項目の同期をONにする。

2. CalDAVアカウントを使う方法

1) iPhone/iPadの「設定」の「メール/連絡先/カレンダー」の「アカウントのの追加」から「その他」を選ぶ。

2) カレンダーの欄の「CalDAVアカウントを追加」する。

3) 以下の項目を入力する。

サーバ www.google.com

ユーザ名 Gmailアカウント名

パスワード 上記のパスワード

4) CalDAVのカレンダーをONにする。

いずれの方法でも、Gmailアカウントで使用しているすべてのGoogleカレンダーが同期されます。