blog - 最新エントリー

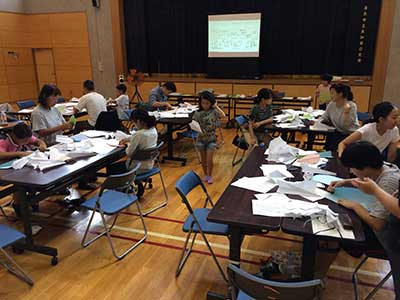

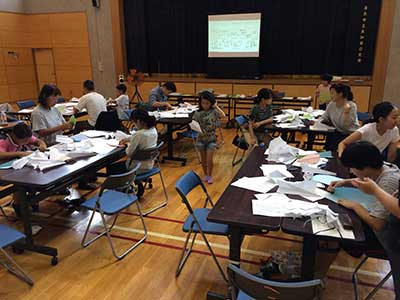

2017年9月24日に厚木市依知南公民館で紙飛行機教室をやりました。

ロール、ピッチ、ヨーという3軸制御で、飛行機の飛び方がどのように変わるかを、紙飛行機の制作を通して、学んでもらいました。

作りを変えると、動きが変わるというインタラクションは、モノづくりの基本です。特に空を飛ぶ飛行機は、ちょっとした作りの違いが、飛行に大きく影響すること制作体験を通して学んでもらいました。

作った飛行機は、デルタ飛行機、三角フライヤー、トリックスターの3種類です。

デルタ飛行機は、細長い形で、スピードがあり、まっすぐ飛ぶタイプ。三角フライヤーは、胴体の長さに対して、広い面積の翼をもち、長い飛行時間でゆっくりと飛ぶタイプ。トリックスターは、中外り、旋回など、曲芸飛行をすつタイプ。それぞれ特徴があり、飛び方の違いが興味深いです。

参加者は小学生から大人まで幅広い年齢層でしたが、大人も子どもも、飛行機づくりと飛行実験の試行錯誤に熱中していました。

ロール、ピッチ、ヨーという3軸制御で、飛行機の飛び方がどのように変わるかを、紙飛行機の制作を通して、学んでもらいました。

作りを変えると、動きが変わるというインタラクションは、モノづくりの基本です。特に空を飛ぶ飛行機は、ちょっとした作りの違いが、飛行に大きく影響すること制作体験を通して学んでもらいました。

作った飛行機は、デルタ飛行機、三角フライヤー、トリックスターの3種類です。

デルタ飛行機は、細長い形で、スピードがあり、まっすぐ飛ぶタイプ。三角フライヤーは、胴体の長さに対して、広い面積の翼をもち、長い飛行時間でゆっくりと飛ぶタイプ。トリックスターは、中外り、旋回など、曲芸飛行をすつタイプ。それぞれ特徴があり、飛び方の違いが興味深いです。

参加者は小学生から大人まで幅広い年齢層でしたが、大人も子どもも、飛行機づくりと飛行実験の試行錯誤に熱中していました。

8/13(日)に中野キャンパスでオープンキャンパスが開催されます。

例年、サウンド関連の体験授業が行われるのですが、今回は、初めて中野キャンパスのサウンドラボでProToolsを使ったデジタル録音体験を授業で行います。

ProToolsはプロの現場でよく使われているDAWで、高品質のデジタル録音とオーディオ加工が行えます。厚木キャンパスのサウンドスタジオにもPro Toolsの設備が備わっており、厚木キャンパスのオープンキャンパスで、何度か体験授業で使っていました。今回は、初めて中野キャンパスのサウンドラボでProToolsの体験をしてもらいます。

授業名 デジタル録音入門

場所 2号館1階サウンドラボ

時間 14:00~15:30

内容 サウンドラボで、デジタル録音の基礎を体験してもらいます。ProTools、コンデンサマイク、ミキサー、マイクプリアンプ、オーディオインターフェイス、キューシステム、ケーブルルーティング、などデジタル録音に必要な機材やソフトウェアを実際に操作して、デジタル録音の基礎を体験してもらいます。(定員10名程度)

ぜひ、ご来場ください。

例年、サウンド関連の体験授業が行われるのですが、今回は、初めて中野キャンパスのサウンドラボでProToolsを使ったデジタル録音体験を授業で行います。

ProToolsはプロの現場でよく使われているDAWで、高品質のデジタル録音とオーディオ加工が行えます。厚木キャンパスのサウンドスタジオにもPro Toolsの設備が備わっており、厚木キャンパスのオープンキャンパスで、何度か体験授業で使っていました。今回は、初めて中野キャンパスのサウンドラボでProToolsの体験をしてもらいます。

授業名 デジタル録音入門

場所 2号館1階サウンドラボ

時間 14:00~15:30

内容 サウンドラボで、デジタル録音の基礎を体験してもらいます。ProTools、コンデンサマイク、ミキサー、マイクプリアンプ、オーディオインターフェイス、キューシステム、ケーブルルーティング、などデジタル録音に必要な機材やソフトウェアを実際に操作して、デジタル録音の基礎を体験してもらいます。(定員10名程度)

ぜひ、ご来場ください。

バッハの24の平均律のうちのプレリュード1番C Majorは、とても有名な曲です。鍵盤楽器の分散和音のみからなる楽曲で、微妙なドミナントモーションの変化が心地よいです。

さて、この曲は左手のベース音と右手の分散3和音だけで構成されており、メロディがないのですが、これにメロディをつけたのが、フランスの作曲家グノーです。これはラテン語の歌詞がある声楽曲で、グノーのアヴェマリアとして知られています。バッハの原曲が1720年ごろに発表され、グノーがメロディ付き版を発表したのが1859年なので、139年ものちのことです。声楽曲としてはもちろん、バイオリンやチェロとピアノのアンサンブルとしてもよく演奏されます。

さて、グノーがメロディをつけた曲は、原曲のバッハの平均律に1小節付け加えられており、違いがあります。

具体的にいいますと、22小節目のF#dimと23小節目のG#dimの間に、GをベースとするCmM7の和音からなる小節が挿入されています。これは、1783年にシュヴェンケ(Christian Friedrich Gottlieb Schwencke 1767 - 1822)が挿入したもので、バッハの原曲にはありません。

20小節目のC7から、ディミニッシュ系の不安定な和音とベース上昇をしながら、盛り上がり、G7 Cと落ち着くところですが、

原曲は

となっているところを、F#dimとG#dimの間にGをベースとするCmM7というsus4(C)とaug(Eb)を混ぜたような不安定な和音を挿入して、

となっています。これは、FからG#へのベース上昇をF F# G G#と半音ずつのクリシェにすることによって、盛り上げ方がパワーアップしている感じです。

Diminish, Sus4, Augumentといった不安定な和音を使って、緊張感が高まる部分ですね。

ちなみに、挿入されたCmM7/Gの和音の構成音は

です。

G B Ebを見るとAugumentのようですが、Cが加わってSus4の響きの緊張感が増しています。構成音だけ見るとコードネームはCmM7(C Eb G B)になるのですが、響きの意味が分かりにくくなってしまいます。

Cはルートではなく、Sus4のような緊張感をます装飾音的な働きなので、CmM7/GをGaug(sus4)として、

みたいな書き方もできると思います。

ピアノ譜で演奏する時には、どちらのバージョンの楽譜か気を付ける必要がありますね。

さて、この曲は左手のベース音と右手の分散3和音だけで構成されており、メロディがないのですが、これにメロディをつけたのが、フランスの作曲家グノーです。これはラテン語の歌詞がある声楽曲で、グノーのアヴェマリアとして知られています。バッハの原曲が1720年ごろに発表され、グノーがメロディ付き版を発表したのが1859年なので、139年ものちのことです。声楽曲としてはもちろん、バイオリンやチェロとピアノのアンサンブルとしてもよく演奏されます。

さて、グノーがメロディをつけた曲は、原曲のバッハの平均律に1小節付け加えられており、違いがあります。

具体的にいいますと、22小節目のF#dimと23小節目のG#dimの間に、GをベースとするCmM7の和音からなる小節が挿入されています。これは、1783年にシュヴェンケ(Christian Friedrich Gottlieb Schwencke 1767 - 1822)が挿入したもので、バッハの原曲にはありません。

20小節目のC7から、ディミニッシュ系の不安定な和音とベース上昇をしながら、盛り上がり、G7 Cと落ち着くところですが、

原曲は

C7 FM7 F#dim G#dim G7 C

となっているところを、F#dimとG#dimの間にGをベースとするCmM7というsus4(C)とaug(Eb)を混ぜたような不安定な和音を挿入して、

C7 FM7 F#dim CmM7/G G#dim G7 C

となっています。これは、FからG#へのベース上昇をF F# G G#と半音ずつのクリシェにすることによって、盛り上げ方がパワーアップしている感じです。

Diminish, Sus4, Augumentといった不安定な和音を使って、緊張感が高まる部分ですね。

ちなみに、挿入されたCmM7/Gの和音の構成音は

右手 B C Eb

左手 G Eb

です。

G B Ebを見るとAugumentのようですが、Cが加わってSus4の響きの緊張感が増しています。構成音だけ見るとコードネームはCmM7(C Eb G B)になるのですが、響きの意味が分かりにくくなってしまいます。

Cはルートではなく、Sus4のような緊張感をます装飾音的な働きなので、CmM7/GをGaug(sus4)として、

C7 FM7 F#dim Gaug(sus4) G#dkim G7 C

みたいな書き方もできると思います。

ピアノ譜で演奏する時には、どちらのバージョンの楽譜か気を付ける必要がありますね。

新学期になり、授業が始まりました。

サウンド演習Iでは、今期から元コナミの96として数多くの楽曲を手掛けてきた黒沢ダイスケ先生です。おそ松さんのOP曲「はなまるぴっぴはよいこだけ」は、あまりにも有名ですね。

黒沢ダイスケ先生は、4月からフリーランスのサウンドクリエーターとして活動され、母校である東京工芸大学インタラクティブメディア学科の非常勤講師として、週1回の講義を受け持っておられます。

また、今期から、DAWソフトして、Studio One 3 Professionalが入り、プロと同じ環境で制作ができるので、学生のモチベーションもアップです。

黒沢先生の授業ポリシーは、まずコンピュータによる音楽制作の楽しさを知ってもらうことで、今日は、ドラム、ベース、和音楽器の打ち込みをやりました。

新入生も、黒沢先生のテクを学ぼうと、真剣そのもの。

みんな飲み込みも早く、かなりレベルが高そう。

サウンド演習Iでは、今期から元コナミの96として数多くの楽曲を手掛けてきた黒沢ダイスケ先生です。おそ松さんのOP曲「はなまるぴっぴはよいこだけ」は、あまりにも有名ですね。

黒沢ダイスケ先生は、4月からフリーランスのサウンドクリエーターとして活動され、母校である東京工芸大学インタラクティブメディア学科の非常勤講師として、週1回の講義を受け持っておられます。

また、今期から、DAWソフトして、Studio One 3 Professionalが入り、プロと同じ環境で制作ができるので、学生のモチベーションもアップです。

黒沢先生の授業ポリシーは、まずコンピュータによる音楽制作の楽しさを知ってもらうことで、今日は、ドラム、ベース、和音楽器の打ち込みをやりました。

新入生も、黒沢先生のテクを学ぼうと、真剣そのもの。

みんな飲み込みも早く、かなりレベルが高そう。

エクセルで、上位3位までの数値を加算するには、LARGE関数を使えばよい。

例えば、こんな風に書く。

これをまとめて書くと

例えば、こんな風に書く。

=LARGE(A1:A10,1)+LARGE(A1:A10,2)+LARGE(A1:A10,3)

これをまとめて書くと

=SUMPRODUCT(LARGE(A1:A10,{1,2,3}))

1年生の専門選択科目であるサウンド演習Iの初回授業がありました。

この授業では、MIDIの打ち込みで楽曲を制作する練習を徹底的に行います。

サウンド関連の情業は年々人気が増していて、今日の授業も大盛況でした。

まずは、音を鳴らして、MIDIの打ち込みから。ピアノロールを使って、入力練習です。新入生のみなさん、かなりスキルを持っている人が多いですね。

Singer Song Writer 10だと、音源として、まずはVST版のサウンドキャンバスがお薦めです。一通りの楽器はカバーしているし、GMの概念も受け継いでいる数少ないソフト音源です。

設定方法は、以下の通り。

「ウィンドウ」メニューから、「ウィンドウの起動」から、「VSTインスツルメンツ」を選ぶ。

ラックの一番上に「No Instrument」から「INVSC_M」を選ぶ。

すると、トラックの楽器の指定で、「INVSC_M」を選べるようになります。

半年、頑張ってください。

この授業では、MIDIの打ち込みで楽曲を制作する練習を徹底的に行います。

サウンド関連の情業は年々人気が増していて、今日の授業も大盛況でした。

まずは、音を鳴らして、MIDIの打ち込みから。ピアノロールを使って、入力練習です。新入生のみなさん、かなりスキルを持っている人が多いですね。

Singer Song Writer 10だと、音源として、まずはVST版のサウンドキャンバスがお薦めです。一通りの楽器はカバーしているし、GMの概念も受け継いでいる数少ないソフト音源です。

設定方法は、以下の通り。

「ウィンドウ」メニューから、「ウィンドウの起動」から、「VSTインスツルメンツ」を選ぶ。

ラックの一番上に「No Instrument」から「INVSC_M」を選ぶ。

すると、トラックの楽器の指定で、「INVSC_M」を選べるようになります。

半年、頑張ってください。

3/26(土)に中野キャンパスのスプリングスクールで、コナミデジタルエンタテインメントでサウンドクリエイターとして活躍中の96(クロ)こと、黒沢大佑さんをお招きして、特別講義を開催されました。

黒沢氏は、うちのゼミの卒業生であり、主にBEMANIシリーズのゲーム制作に携わっています。

最近では、アニメーション「おそ松さん」OP曲「はなまるぴっぴはよいこだけ」の作曲で有名です。

おそ松さんのOP曲は、実は、5曲もの候補曲を作って、最終的に採用されたのは、2番目に作った曲だとか、制作秘話が聞けました。

しかも、採用されなかった候補曲も聞かせてくれましたが、どれも、昭和のテイストのポップでありながらどこかレトロな感じの曲でした。

最近は、作曲だけでなく、レコーディング、マネージメント、ミックスなどいろんな仕事をこなしているとか。

また、ぜひ大学に来てもらいたいですね。

黒沢氏は、うちのゼミの卒業生であり、主にBEMANIシリーズのゲーム制作に携わっています。

最近では、アニメーション「おそ松さん」OP曲「はなまるぴっぴはよいこだけ」の作曲で有名です。

おそ松さんのOP曲は、実は、5曲もの候補曲を作って、最終的に採用されたのは、2番目に作った曲だとか、制作秘話が聞けました。

しかも、採用されなかった候補曲も聞かせてくれましたが、どれも、昭和のテイストのポップでありながらどこかレトロな感じの曲でした。

最近は、作曲だけでなく、レコーディング、マネージメント、ミックスなどいろんな仕事をこなしているとか。

また、ぜひ大学に来てもらいたいですね。

以下のコマンドをメッセージボックスに書き、Bangを送ればよいです。

逆にマウスカーソルを表示させるには、以下の通り。

;

Max hidecursor

逆にマウスカーソルを表示させるには、以下の通り。

;

Max showcursor

Mac OSXのOS X El Capitanから、メニューバーを自動的に隠すことができるようになった。

具体的には以下の通り。

「システム環境設定」の「一般」の「アピアランス」内にある

「メニューバーを自動的に隠す/表示」のチェックを入れる。

今まで、Mac OSでは、メニューバーが自由に扱えなかったのですが、今回のOSから、この方針が変わったようです。

デモ展示のときにメニューバーが、予期せずに表示されることがあり、それを回避するのに一苦労だったのですが、この機能で一気に問題解決です。

具体的には以下の通り。

「システム環境設定」の「一般」の「アピアランス」内にある

「メニューバーを自動的に隠す/表示」のチェックを入れる。

今まで、Mac OSでは、メニューバーが自由に扱えなかったのですが、今回のOSから、この方針が変わったようです。

デモ展示のときにメニューバーが、予期せずに表示されることがあり、それを回避するのに一苦労だったのですが、この機能で一気に問題解決です。

日本史と地理を結びつける興味深い書籍。

筆者は、長年、建設省でダムなどの治水行政を担当された方です。日本列島には真ん中を山脈が貫き、多数の河川が多様な地形を形成しながら海に流れ込んでいるため、日本の地理において河川はとても重要な意味を持つことになります。

このシリーズの面白いところは、日本の歴史において、河川を初めとした地形の果たしてきた役割に注目し、地形や気象と歴史の関係を解き明かしているところにあります。

筆者自身が述べている通り、歴史には素人であるが治水のプロではある筆者ならではの視点で、日本史の重要な出来事が語られており、おそらく、その多くは歴史の専門家では気づかない点であろうと思われます。

たとえば、徳川家康が、関ケ原の戦いに勝利した後、京都や大阪ではなく、江戸に都を築いた理由は、関東湿地(平野ではない)と利根川の流路変更が関係している点など。

最近、異分野をクロスオーバーさせて研究が注目されており、他分野から見た視点が非常に貴重であることが様々な研究分野で明らかになっていますが、本書は、地形から歴史を紐解く興味深い本です。

このシリーズは以下の3部作となっており、いずれもお薦めの書籍です。

1) 日本史の謎は「地形」で解ける (PHP文庫)

2) 日本史の謎は「地形」で解ける【文明・文化篇】 (PHP文庫)

3) 日本史の謎は「地形」で解ける【環境・民族篇】 (PHP文庫)

筆者は、長年、建設省でダムなどの治水行政を担当された方です。日本列島には真ん中を山脈が貫き、多数の河川が多様な地形を形成しながら海に流れ込んでいるため、日本の地理において河川はとても重要な意味を持つことになります。

このシリーズの面白いところは、日本の歴史において、河川を初めとした地形の果たしてきた役割に注目し、地形や気象と歴史の関係を解き明かしているところにあります。

筆者自身が述べている通り、歴史には素人であるが治水のプロではある筆者ならではの視点で、日本史の重要な出来事が語られており、おそらく、その多くは歴史の専門家では気づかない点であろうと思われます。

たとえば、徳川家康が、関ケ原の戦いに勝利した後、京都や大阪ではなく、江戸に都を築いた理由は、関東湿地(平野ではない)と利根川の流路変更が関係している点など。

最近、異分野をクロスオーバーさせて研究が注目されており、他分野から見た視点が非常に貴重であることが様々な研究分野で明らかになっていますが、本書は、地形から歴史を紐解く興味深い本です。

このシリーズは以下の3部作となっており、いずれもお薦めの書籍です。

1) 日本史の謎は「地形」で解ける (PHP文庫)

2) 日本史の謎は「地形」で解ける【文明・文化篇】 (PHP文庫)

3) 日本史の謎は「地形」で解ける【環境・民族篇】 (PHP文庫)